「ポップ・アート」とは、1960年に盛んになった、大量生産・大量消費社会をテーマとした現代美術の芸術運動のひとつを指します。一方、「ソッツ・アート」とは、1970年代に旧ソ連のアーティストが始めた芸術運動のことを言い、社会主義リアリズムとポップ・アートをかけあわせた造語で、”ソ連版ポップ・アート”として知られています。今回、無料メルマガ「アート・コラム 美術鑑賞をもっと楽しく」では、このポップ・アートとソッツ・アートについて語っています。

ポップ・アートとソッツ・アート

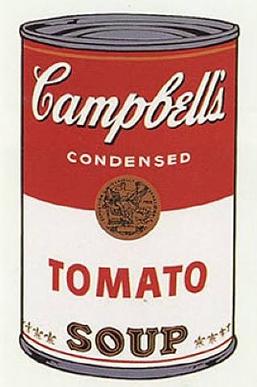

アンディ・ウォーホル / Campbell’s Soup I (1968)

image by: Wikipedia

「ポップ・アート」。

意外なことに、この言葉が生まれたのはイギリスだという。

1950年代中期にローレンス・アロウェイが、リチャード・ハミルトンらと共 に、「ポップ・カルチャー」と同じような広い意味で使い出したのだという。とはいえ、それがアートとして花開いたのはいうまでもなくアメリカ。

コカ・ コーラやら缶詰やら2ドル紙幣やらマリリン・モンローやらを記号のように並べ、 現代大量消費時代を皮肉ったウォーホルは、やはりその代表的な存在だろう。

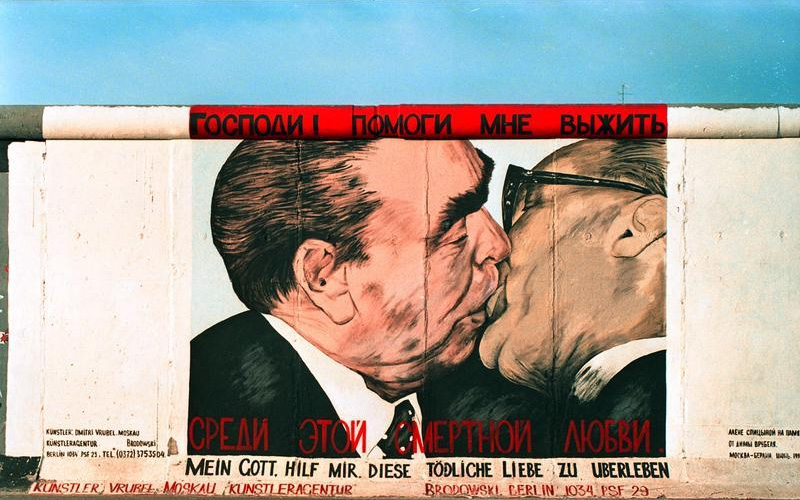

面白いことに、東西冷戦真っ盛りの頃、その「ポップ・アート」と「社会主義」 を合成した「ソッツ・アート」なるジャンルが、草の根的に生じたという。代表的作家はイリヤ・カバコフ。

そこで素材になるのは、ポップ・アートにおけるポスターのようなビジュアル表現ではなく、街頭の横断幕やスローガンなど、社会主義の記号表現である(亀山郁夫著『あまりにロシア的な。』から)。

Dmitri Vrubel / My God, Help Me to Survive This Deadly Love

image by: Wikipedia

ということは、あえてアートに射影して述べるなら、東西冷戦とはビジュアル・ アートがテキスト・アートを破った時代といえるかもしれない。これ自体、いかにも大衆的で、大量生産大量消費型で、グローバル性を重視する、20世紀というものを象徴した帰趨と考えてよいだろう。

わかりやすさ万能のマス・カルチャーやとめどない成長主義から脱却し、ローカリティを重視する。もし21世紀がそんな時代になるんだとしたら、ポップアートのあり方も多様化するだろう。

社会主義自体はなくなっても社会主義的アートは、案外と我々を楽しませてくれるのかもしれない。