無料メルマガ『素顔のアジア (たびそら・写真編)』で、働く人々のフォトレポートを数多く配信されている写真家の三井昌志さん。今回は、世界最大の生産量を誇る綿花の生産・加工を生業とされている人々を焦点にあてた写真の数々をお送りします。まるで白いゲレンデに囲まれているような光景は、美しくもあり、圧倒されます。

綿花大国インド

インドは世界最大の綿花生産量を誇る「綿花大国」だ(2位は中国、3位はアメリカ)。特に中西部のマハラシュトラ州やグジャラート州では、米や小麦に次ぐ主要作物として、綿花が広く栽培されている。

もともとインド北西部は世界でも最も古くから綿花栽培が始まった場所のひとつで、インダス文明が興った約7000年前からインダス川流域で綿花が栽培されていたという。綿布織りの技術も昔から発達しており、イギリスで産業革命が起こって機械による大量生産の時代が始まるまでは、インドの綿布産業は世界をリードする存在だったのである。

綿花を手作業で収穫する若い女性。綿花栽培は機械化が進んでいない。

農家から集められた綿花をトラックに積み込む男たち。竹の棒を使って限界ギリギリまで積み込む。

マハラシュトラ州の片田舎にある綿花工場を訪れることができたのは偶然だった。道に迷った末にとんでもない田舎道を走ることになり、デコボコだらけの荒れ道を苦労しながら走りきったところに、目の前に白い綿花の山が現れたのだった。

そこは100人以上もの労働者を抱える大規模な工場だったが、雰囲気は非常にフレンドリーで、オーナー自らお茶やお菓子をふるまってくれたり、工場内を案内してくれたりした。

この工場では、農家から集められた白い綿花から種を取り除き、汚れを落としてから、プレス機で圧縮してブロック状にまとめている。

何よりも圧巻なのが、積み上げられた綿花の量だった。高さ7メートル、幅50メートルほどの白い山は、少し離れたところから眺めるとスキー場のゲレンデのように見える。これが全部、綿花なのである。男たちはふわふわした綿花の上を慣れた足取りで歩きながら、綿花の積み卸しを行っていた。

綿花を頭に載せて運ぶ男。ふわふわの綿なので見た目ほどは重くない。

綿花の山の上で働く男たち

トラクターや牛車に乗せられた綿花が次々と運び込まれてくる

綿花の山をさらに高くするために働く男たち

オーナーがおおらかに撮影を許してくれた理由は、ここには隠すべき企業秘密など何もないからだろう。綿花工場は素人でもすぐに仕組みが理解できるような、極めてシンプルな工場なのだ。

集められた綿花は、まずベルトコンベアーを通じて工場建屋に入り、ローラーによって種と綿花とに分離される。種はパイプを通って左側の建物に送られ、ここで圧搾されて、食用油に加工される。種を除いた綿花は右の建物に送られ、汚れを取り除くローラーを通ってから、さらに奥で待ち構えている油圧プレスで何トンもの荷重をかけられて、ブロック状の製品になるのである。

Masashi Mitsui

綿花の汚れを取り除く機械

繁忙期には、昼夜を問わず24時間体制で綿花ブロックを作り続けているのだそうだ。ひとつ160キロもある綿花ブロックの卸値は5万ルピー(10万円)。工場を一日稼働させると、約100個の綿花ブロックが作れるという。

オーナーによれば、インドの綿花産業はあまり景気が良くないという。綿花は世界的に供給過剰の状態が続いていて、市場価格はずっと低迷したままなのだ。それでも、この綿花工場は順調に利益を上げている。化学プラントの設計技師でもあるオーナーの息子さんが、この工場を効率よく設計してくれたお陰なのだそうだ。

綿花をプレスしてブロック状にする現場には細かい塵が舞っているので、労働者は白いマスクで顔を覆っている。

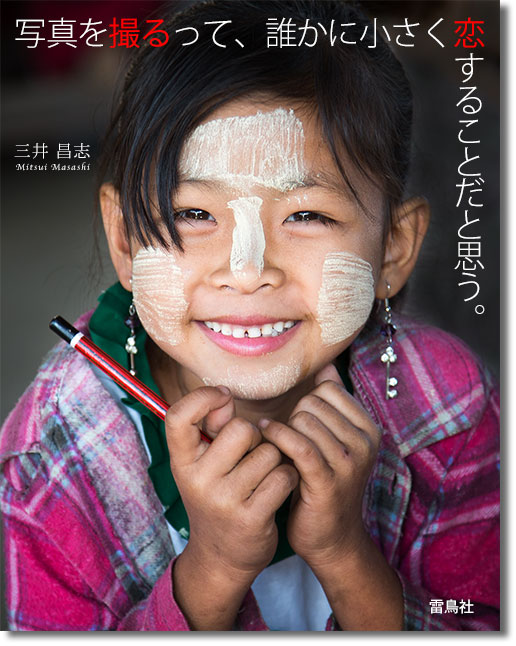

写真を撮るって、誰かに小さく恋することだと思う。世界各地で撮影された100人を超人々の笑顔が詰まった写真集です。どんな環境にあっても人は笑顔になれる――そんなシンプルな事実に心動かされながら、僕は旅を続けてきました。ぎゅっと濃縮された「笑顔のエッセンス」を、ぜひ感じてください。

写真を撮るって、誰かに小さく恋することだと思う。世界各地で撮影された100人を超人々の笑顔が詰まった写真集です。どんな環境にあっても人は笑顔になれる――そんなシンプルな事実に心動かされながら、僕は旅を続けてきました。ぎゅっと濃縮された「笑顔のエッセンス」を、ぜひ感じてください。

著者/三井昌志

写真家。1974年、京都市生まれ。東京都在住。機械メーカーでエンジニアとして2年間働いた後退社し、2001年にユーラシア大陸一周の旅に出る。帰国後ホームページ「たびそら」を立ち上げ、写真集「アジアの瞳」を出版。以後、写真家としてアジアを中心に旅と撮影を続けながら、執筆や講演などを行う。これまでに出版した著作は6冊。

素顔のアジア (たびそら・写真編)

旅写真家・三井昌志が送るビジュアル・メルマガ。等身大のアジアの表情を、美しい写真と旅情溢れる文章で綴る無料メルマガ

登録はこちらから