年金制度は維持できるか?

結論を言えば、平成16年(2004年)の年金制度改正で「維持できるように改正した」。つまり支給額を減らせば、形としての年金制度は維持できるということになる。逆に言えば、現状の「共に65歳のサラリーマン夫と、専業主婦の組み合わせで、夫婦で月額133,972円」は、すでに半ば破綻しているということだ。

しかも、ここで少子高齢化が進めば、これが将来にわたっての上限となる。将来に向けては、今がピークなのだ。

また、その少子高齢化の大きな要因が「結婚できない経済」にあることから、消費税でも撤廃しないことには、歯止めがかかる見通しは立たない。

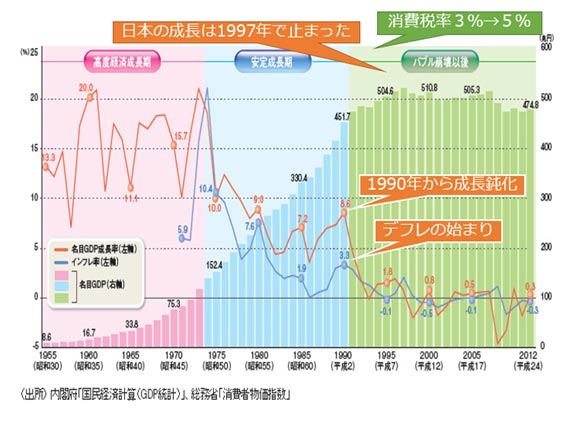

日本経済は消費税を導入した1989年の翌年から成長鈍化し、デフレが始まった。また、消費税率を3%から5%に引き上げた1997年からは縮小が始まった。

GDPとインフレ率の推移

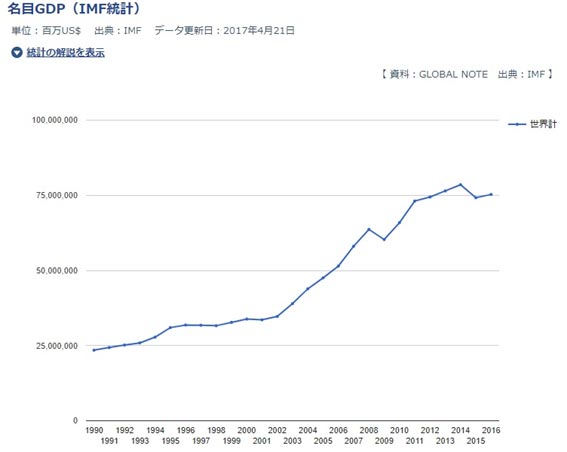

この間に世界経済の規模が3倍以上に拡大したことを鑑みれば、資本力、教育レベルや技術力などに問題のない国が、どうすればここまで経済を悪化させることができるのかと、ケーススタディの材料にもなるくらいの異常事態だ。

こうして見ると、前述の政府や官庁の提言書などに協力している日本の経済学者たちは、ノーベル賞にも値するかもしれない格好の研究テーマにそっぽを向いているとしか思われない。

世界経済との比較だけではない。20年にもわたるほぼゼロ、あるいはマイナス金利政策や、未曽有の資金供給を続けながら経済成長が縮小したという事実に、政府、政策担当者、政治家、官僚、経済学者たちは、本気で目を向けていただきたい。あなた方の政策や提言で、こうなったのだから。

この流れを逆転させることなしには、「結婚できない経済」が続き、少子高齢化は進展、年金の受取額は減少し続けることになる。

世界の名目GDP推移

日本人の老後が、世界的な退職後の経済状態ランキングで最下位に近いことはすでに述べた。主な要因は、世界一の水準にある公的債務だ。

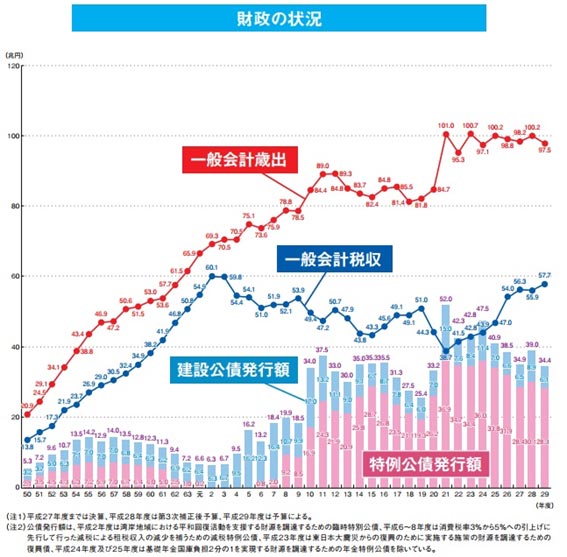

平成16年(2004年)の年金制度改正で、基礎年金の政府(国庫)負担割合を、それまでの3分の1から、5年間で段階的に2分の1にまで引き上げた。とはいえ、国庫は国民が支払った税金で成り立っているので、税収が増えなければ、財政赤字が膨らむか、増税するかのどちらかとなる。

ところが、税収は消費税を導入した1989年の翌年にピークをつけており、その後の景気対策などの歳出増を補えず、財政赤字は膨らむ一方だ。赤字の穴埋めには公債(国債)を発行して借金するので、公的債務も増加の一途だ。近年は、日銀の購入により残高は減少しているが、父親の借金を母親が肩代わりしているだけで、家計の苦しさは変わらない。

財政の状況

こうした事実を鑑みれば、年金保険も、見返りのほとんどない事実上の税金に等しいという見方も、必ずしも行き過ぎとは思えない。そしてこうした負担自体が、経済をさらに縮小させているのだ。