時代がぐっと近くなって、明治・大正時代あたりになると新聞・雑誌が発達します。これは大きいですね。例えば、今でこそ「文豪」と呼ばれる夏目漱石も新聞連載小説を書いていたのです。『三四郎』や『こころ』などが毎朝、新聞で読まれていた、というのもなんだか不思議な感じがします。リアルタイムで読んでいる人たちと、今の私たちとでは受け取るものがかなり違うものがあるはずです。

時を超えてもなお、多くのものを読者に訴える何かがあるもの。それが「新作」を超えて「古典」の仲間入りができるわけです。今の「新作」を読むつもりで「古典」を読んでみると、「新作」を読んだ時の楽しみ方も変わるかと思います。「これ、50年後に読んだらどうかなあ」と思ってみると…。

さて、「古典」は何も高尚なものだけが残っているわけではありません。『今昔物語』には結構下世話な話もありますし、『とりかへばや物語』などは、ファンタジー小説としての側面も少なからずあります(女の子っぽい男の子と、男の子っぽい女の子が、父親の「取り替えたいなあ」という願望のもと、それぞれ男女が入れ替わった形で育てられる物語)。

江戸時代の「エロ小話」を集めたものなど、今のネットの落書きとさほど変わりません。「当時の庶民感覚を伝える」ということも古典の役割です。気難しく考えずに楽しんでみるのもいいものですよ。

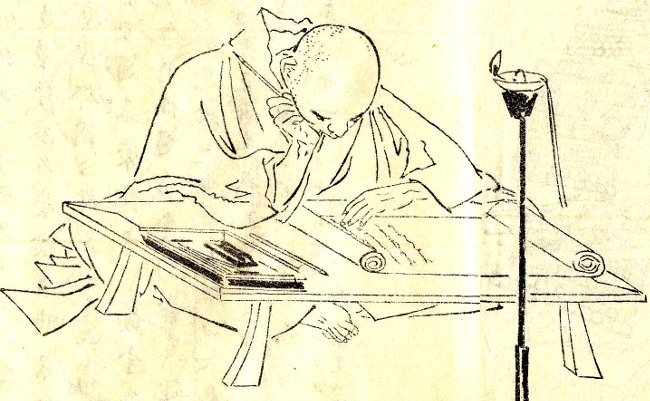

image by: Wikimedia Commons

ページ: 1 2