地震予測も「人工知能(AI)」の時代へ

長年研究が進められてきた「地震予測」の世界も、ついに「人工知能(AI)」が活躍する時代に突入する可能性が出てきたようだ。

昨今、大阪北部を震源とした最大震度6弱の地震が発生するなど、絶えず大規模な地震の危険性と隣り合わせの日本列島。その被害を少しでも軽減させるために、ここ数年は国などから研究費の補助を受けない民間団体による地震予測の研究が活発となっている。

それらの団体のなかでも先駆け的な存在といえば、2013年に設立されたJESEA(ジェシア・地震科学探査機構)だ。

JESEAの創始者である村井俊治氏は、もともと測量界では世界的に名を知られた土木工学者で、長年勤めた東京大学を定年退官した後に、地震の事前予測に関する研究を開始。国土地理院の設置した電子基準点のデータを解析し、地表の異常変動を捉えて地震を予測するという新たな手法を生み出した人物だ。

JESEAが毎週配信しているメルマガ『週刊MEGA地震予測』は、これまで数々の大規模地震の前兆となる地殻変動を事前捕捉してきたことでも知られるが、今年3月の配信から“人工知能(AI)を使った地震予測”が参考資料として新たに加わった。

試験段階で震度4以上の地震を80%以上捕捉

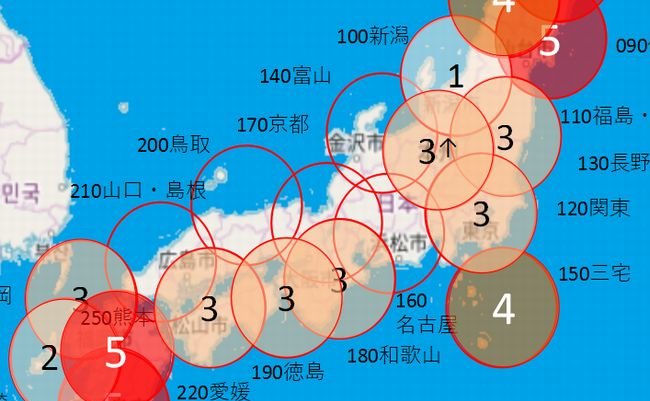

この“人工知能(AI)を使った地震予測”とは、日本全国を30の地区に分け、その各地区ごとに大規模な地震が起こる危険度を0~5の数値で表示したもの。

「人工知能(AI)を使った地震予測」のイメージ図(※最新の予測ではありません)

予測の根拠となるデータは、従来までの『週刊MEGA地震予測』と同様に電子基準点などから得られる地表変動のデータで変わりはない。画期的なのは、そのデータの分析に統計数理に基づくAI技術の一手法である「MT法(マハラノビス・タグチ法)」を活用している点だ。

正常と異常という概念で判別を行うMT法を応用

このMT法とは、もともとは自動車などの製造工場における設備監視の用途で広く使われているもの。簡単に説明すると、平常時に得られるデータの固まりをひとつの基準として定め、そのうえで日々刻々と変遷していくデータを一つ一つ計算し、平常時との違いをマハラノビス距離というひとつの指標にして出す。その指標が、あらかじめ定めたしきい値を超えた際、さらにその値が大きいほど、異常が起きていると判断される。つまり、品質管理の世界では“良品と不良品”を見分ける際に利用されるMT法を、AI地震予測では“地震発生の前兆が出ているか否か”で活用しているわけだ。

「AI地震予測」導入に向けて2年間の研究開発

今回、MT法の技術を提供したのは、工学博士・手島昌一氏が代表を務めるアングルトライ株式会社。同社のMT法の技術は製造工場のみならず、JAXAのイプシロンロケットに搭載されている「自動・自律点検システム」にも活用されていることでも知られている。JESEAとアングルトライの両社は、AI地震予測導入に向けての研究・開発を約2年間に渡って重ね、その結果今年初めにほぼ完成形にまで到達。現在は地道な検証作業を続けているという。

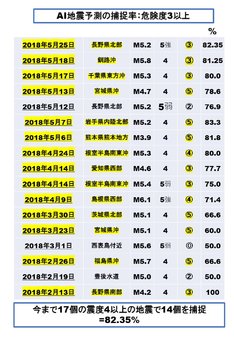

震度4以上の地震を8割マークした予測精度

というわけで、現状では本格運用のレベルには達していないとされるAI地震予測だが、実は今年2月~5月に発生した震度4以上の地震17件に関して、AI地震予測はそのうち14件を“危険度3以上”と事前予測していたという。まだ試験段階であるが、早くも捕捉率80%以上をマークと、来るべき正式公開に向けて着々と予測精度を上げている。

今年2月~5月に発生した震度4以上の地震と「AI地震予測」の予測状況