同じ千曲川でも中流域の長野市内に入ると、むしろ洪水慣れしている地域がある。堤防が決壊した長沼地区は支流の浅川が合流する手前の低地にあり、歴史的に何度も川の氾濫で浸水被害に見舞われてきた。

水没した北陸新幹線の車両基地があった赤沼には、かつて水害時には遊水池機能を果たす田畑が広がっていたので、速やかに120両の車両を移動させなければ、水没しても当然である。JR東日本に油断があった。

地元の人たちが一様に指摘するのは、浅川との合流点の先にある、千曲川の流れが狭くなる立ヶ花地区の存在である。立ヶ花の狭窄部により、水の逆流が起き、長沼地区の千曲川の堤防決壊と浅川の内水氾濫による越水を招いたと、11月13日にアップされた田中康夫元長野県知事のYouTubeチャンネル「だから、言わんこっちゃない!」Vol.613で、田中氏も指摘していた。

田中県政の頃の「脱ダム宣言」は、浅川にダムを建設しても千曲川の洪水は防げないとした、国土交通省から出向していた土木部長の意見に基づき判断したものだった。田中氏は2006年の知事選で落選してしまうが、16年に竣工した治水専用の浅川ダムは、今回残念ながら本領を発揮することができなかった。結果は明らかだ。JRも車両基地が浅川に近く、ダムがあるから安心し切っていたのだろうか。

田中氏は「水害を防ぐには川底が浅くならないように、蓄積した土砂を除去する小まめな浚渫が重要」と強調。土木部長の提案により、「浅川ダムは千曲川の氾濫防止に効果がなく、新幹線の車両基地の地下に遊水地を造り、千曲川の水を立ヶ花よりも下流に流す水路の建設が必要」と知事の時代から主張していたと改めて述べている。もし実行していれば、これほどまでの浸水被害には至らなかったのではないか。

長野市の調べでは、

千曲川の堤防決壊で冠水した長野市の長沼地区

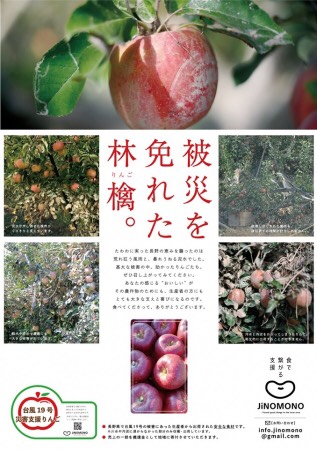

今回の水害で、収穫期を迎えた長野県特産のリンゴに10億円とも言われる甚大な被害をもたらした。長沼地区を走る国道18号線はアップルラインと呼ばれ、リンゴの観光農園が立ち並ぶが、食品衛生上、水に浸かったり泥にまみれたりしたリンゴで、リンゴ狩りはできないし出荷もできない。

泥を被ったリンゴは出荷できない

しかし、リンゴは全滅したわけではなく、災害を逃れたリンゴを販売して農家を救済する動きが出ている。長野市内で外食向けのオンラインマルシェを運営する「JiNOMONO」では、被災した県内の農家と提携し、川水や泥に浸からなかった安全なリンゴを「台風19号災害支援リンゴ」と命名して販売。当初は10月で終了する予定であったが、好評につき11月中まで期間を延長した。

災害支援のリンゴを販売する動きも

居酒屋、レストラン、カフェ、バーなど約40社60店で、「災害支援リンゴ」を使ったメニューが提供された。各店の工夫で、アップルタルト、ロールアイスクリームのようなプレミアム感あるスイーツなどへと姿を変えて、消費者に喜ばれている。売上の一部は義援金として、地域に寄付する。

「JiNOMONO」代表の酒井慎平氏は、外食専門のビジネスニュースサイトの編集長を経て独立。ストーリー性のある農業と外食産業を繋げて、日本の食の価値を創造することを使命としている。信州ジビエコーディネーターとしても活動しており、冬には信州のジビエを発信したいと意気込んでいる。

酒井氏は「リンゴは比較的水害に強く、リンゴ畑とほぼ無人の新幹線車両基地が浸水した中心エリアになったことについては、知らず知らずのうちにも地域の歴史に守られたのではないか」と話している。アップルラインの形成には水害の多い土地柄が深く関係していた。長野のリンゴは不死鳥のように蘇るだろう。

また、クラウドファンディングでリンゴ農園復旧の支援を募る動きもあり、フルプロ農園4代目の徳永虎千代氏は、台風被害からの復旧ばかりでなく、元々抱えていた高齢化などの課題をも解決し、持続可能な生産地へとアップデートするために、「長野アップルライン復興プロジェクト」を立ち上げた。

クラウドファンディングで長野のリンゴ産業復興を目指す、徳永虎千代氏

当該プロジェクトは、クラウドファンディングのプラットフォームを展開するキャンプファイヤーの中の社会問題と向き合う人のためのサイト「GoodMorning」で、12月上旬まで支援を募っており、目標は1,000万円だ。同農園は長野市内に15のリンゴ畑を有しているが、13の畑が浸水被害を受け、事務所兼倉庫の実家も1階屋根部分まで浸水し、事前に収穫していたリンゴも全滅。住宅、農機具、車も含めて被害総額は8,000万円に上る。支援総額300万円で、本プロジェクトの拠点となる復興総合窓口を設置。行政の出張相談所やボランティアの拠点とする。1,000万円以上が集まれば地域で活用する薬剤散布車などの機材購入等に充てる計画だ。

ダムを造って、利根川水系は救われたが、千曲川の氾濫は抑えられなかった。ダムさえ造れば水害を防げるとする論調は危険である。ダムがなくても、遊水地などで水流をコントロールした鶴見川の事例もある。

堤防の建設、川底の浚渫、遊水地の活用、水路の開削にダムなどを加え、総合的な視点で、これまでとは異次元の河川管理を全国的に進めなければ、また同じような災害が繰り返されるだろう。

image by: 長浜淳之介