マネーは日銀構内に滞留している

第1に、議論の前提として、ここはたぶん山家と私は意見が違うのだと思うが、日本経済の現状を「デフレ」と捉えるのが間違いの始まりである。日本はすでに人口減少社会に突入していて、デフレだインフレだの景気論議とは無関係に、構造的な需要減退傾向から逃れることはできない。そこでは、成長より成熟、量的拡大より質的充実が目標となる。アベノミクスは状況認識も目標設定もまるっきり間違っていた。

第2に、「思い切り増やした」はずのマネタリーベースは一体どこへ行ってしまったのかというと、私の説では、日銀の構内からほとんど外へ出ていない。私が、アベノミクスの始まり以来、数値を改訂しながら本誌で何度もお目にかけ、また講演などでも示している簡明な表があって、その最新のものは次のようである。

2013年3月 2019年9月

マネタリーベース 134.7兆円 →+379.1→ 513.8兆円

日銀当座預金 47.4兆円 →+354.4→ 401.8兆円

企業内部留保 305兆円 →+158 → 463 兆円

日銀はこの6年半に、世の中に供給する通貨総量を3.8倍にまで膨らませた。が、その方法と言えば、まさか刷ったお札をヘリコプターで空中散布する訳にもいかないし、そうかといって直に市場に出て国債を買い漁ることも禁じられているので、民間銀行が保有する国債を買い上げる形をとる。その代金は、日銀から各民間銀行が日銀内に置いている「日銀当座預金」に振り込まれる。

この口座は、第一義的には、個々の銀行が経営破綻に陥って取り付け騒ぎに遭遇したというような場合に備えて、一定金額は日銀内の口座に積んであるのでご心配なくと言えるようにするところにある。とはいえ、それ以外にも日常的に日銀と民間銀行の間にはいろいろなやりとりがあり、それが全てこの口座を通じて行われる。

そこで上の表を見れば明らかなとおり、日銀はこの6年半に379.1兆円分のお札を刷り増し、そのためマネタリーベースは513.8兆円にも達した。ところが民間銀行が日銀内に置く当座預金はこの期間に354.4兆円増えていて、実はマネタリーベースが増大した分のほとんどがそこで滞留していたことが判る。

そこで日銀は、その当座預金にマイナス金利まで課して何とかして引き出させようとするが、叶わなかった。なぜか?世の中に資金需要がないからである。

信用崩壊を防げるのか

このように人為的に膨張させた貨幣と国債には、支えとなる資産は何もなく、危うい信用の上に成り立っている。景気が下降するのを防ごうとしてさらにバタバタと貨幣や国債を増やそうとするのは危険極まりなく、どんなきっかけで信用が崩壊し激しいインフレに突入するかも分からない。

近頃流行の「MMT(現代貨幣理論)」では、「インフレの兆候が見えない限りいくら貨幣や国債を刷っても大丈夫」とされるが、これは話が逆さまで、虚構の信用を膨らませればいつか弾けて制御不能なインフレに陥るに違いなく、そうなってから慌てて蛇口を絞っても手遅れになるに決まっている。こんなインチキな議論に騙されてはいけない。

前出の山家はこう指摘する。

マネタリーベースは19年3月末ですでに500兆円を超え、GDP比100に迫ろうとしている。これを収束させ正常化させる過程で金利の上昇は必至で、消費者物価の上昇率が1%ほどという現状から考えると、0%台の長期国債の利回りが1%程度に向かって上昇していく。

その結果、既発国債の価格の大幅下落、連れて、国債を大量保有する日銀を含む金融機関における巨額損失の発生、加えて、金利上昇による株価の暴落……。

あるいは、新規発行国債(その年の歳出をまかなうために発行する国債)の金利上昇による財政負担の増加、等々。懸念の種は尽きない。

(同書P.280~281)。

その局面が差し迫ってくるのが2020年である。

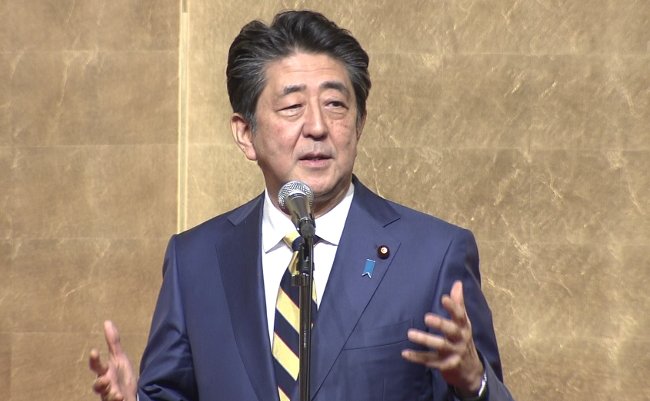

image by: 首相官邸