昨年11月に尖閣諸島上空を飛行する航空機に対し、中国側から「領空を侵犯している」と警告があったとの報道がありますが、日本政府は事実関係を明らかにしませんでした。こうした態度そのものが中国の主張を許していると厳しく指摘するのは、メルマガ『NEWSを疑え!』を主宰する軍事アナリストの小川和久さんです。小川さんは、国際的には中国に理があると見られても仕方がないと、中国の言動の根拠を解説。領土問題に関する政府の姿勢の方向転換を強く求めています。

中国が尖閣上空を「領空」と主張するのは

尖閣諸島をめぐる中国側の動きと、それに対する日本政府の姿勢に苛立ちを募らせている向きも少なくないと思います。以下の産経新聞の報道によると、それを象徴するような出来事が1年ほど前に発生していました。

「加藤勝信官房長官は27日午前の記者会見で、尖閣諸島(沖縄県石垣市)付近の上空で昨年11月、海上保安庁の航空機が中国海軍の艦船から『中国の領空を侵犯している』と警告を受け、空域からの退去を求められていたことに関し、事実関係を明らかにしなかった。

『現場における個々のやり取りについては、これまでもお答えを差し控えさせていただいている。中国側が尖閣諸島に関する独自の主張が行われる、行う場合には、わが方としては適切かつ厳重に抗議している』と述べた。

政府関係者によると、中国海軍による尖閣周辺の領空主張は昨年11月中旬と下旬に計4回確認された。尖閣の領有権を主張する中国側が、海上から日本の公用機に対し領空主権を主張するのは初めてとみられる」(出典:『産経新聞』2020年10月27日付)

実を言えば、加藤官房長官が「事実関係を明らかにしない」とした背景には、尖閣諸島周辺の日本の領海について日本政府が断固たる姿勢をとることなくきたという問題が横たわっているのです。

尖閣諸島が日本の領土であるのなら、その周辺12海里が日本の領海であるのは当たり前の話です。ところが日本は、日本の排他的経済水域(EEZ)における中国との漁業交渉で、尖閣諸島周辺の海域について、あたかも中国側の領海と認めるような姿勢をとったのです。

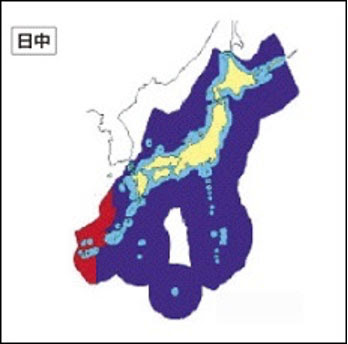

薄い青は日本領海、赤は日本と中国が共同で 資源管理等を行う海域、濃い青はその他のEEZ (海上保安レポート2011年版)

2000年6月に発効した日中漁業協定は、北緯27度以南の日本のEEZについて決着を棚上げし、両国の漁船の操業と自国船の取り締まりを認めています。そこまでは、海洋資源を分け合おうということですから理解できないことはありません。問題は、そのときに尖閣諸島の周辺12海里については「主権が絡む」ということで漁業協定の適用除外海域としてしまったのです。

【関連】なぜ日本は尖閣領海に侵入する中国公船を取り締れないのか?

そうなると、尖閣諸島の領有権を主張する中国は周辺12海里を自国の領海だと主張できるようになります。1992年制定の領海法を適用して、日本の船舶を排除したり、拿捕したりすることも可能になりますし、中国側は領海上の空域についても「領空」として警告できるわけです。

中国側の立場に立てば、中国海軍の艦船は、自国の領海法に基づいて海上保安庁の航空機に警告したことになります。中国としては、日本と事を荒立てたくないので、習近平国家主席の訪日が迫っていた時期でもあり、4回の警告にとどめたと受け止めるべきでしょう。

いくら尖閣諸島は日本の領土だ、中国・台湾との間に領土問題は存在しないと口にしても、国際的には首をかしげられるでしょう。こんな状態が放置されているのですから、事情をよく知る加藤官房長官としては、事実関係は明らかにしないとしか言いようがなかったのです。

尖閣諸島だけでなく、日本が決着を先送りしてきた問題は少なくありません。気がついたときには取り返しがつかない事態すら考えられます。今回の事件を機会に、菅首相は決着を図る方向に舵を切ってほしいものです。(小川和久)

image by: Shutterstock.com