新・新潟県いじめ条例の施行

タイミングが合ったのか、12月中に新潟県は新たないじめ条例を施行する予定なのだ。

このいじめ条例は、大きく2つのポイントがある。

1つ目は、いじめの定義を広げ、蓋然性があるいじめ類似行為もその範疇とするのだ。現行の「いじめ防止対策推進法」では、いじめは被害者が心身の苦痛を感じる時など被害者を中心として「いじめ」としてきたが、さらに、被害者がいじめられていることを隠す傾向にあることから、第三者からみて「あれはいじめに間違いないだろう」というものも「いじめ」と定義づけるということだ。

これは、すでに文科省まわりや法改正を目標にして動いている勉強会などではよく出ている改正案であり、全国に先立って、より強くいじめをなくしていこうという試みだ。

2つ目 は、責務の強化である。現行法であるいじめ防止対策推進法では、学校や学校の設置者(教育委員会)、自治体や国にいじめの要望や、起きてしまった場合の責務があるとしているが、保護者は努力規定であった。

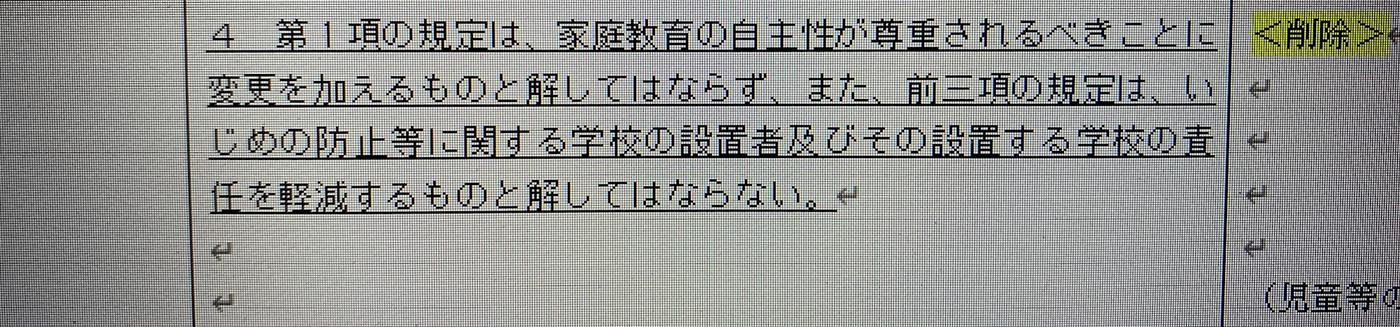

いずれにしても罰則などはない法律なので、責務といってもそれで罰を喰らうことはないが、新潟県「新いじめ条例」では、保護者や児童や生徒にもいじめ予防などの責務があるとして、責任の範囲を広げている。

被害者提供、保護者のいじめ対応において削除されたのではないかという部分

ただ、条文案を見ていて思うのは、学校や教育委員会などの学校の設置者の条文から「責務」という2文字が消えていることだ。

この新いじめ条例を推進している新潟県の自民党の解説動画では、しっかりと「責務」について明言しているから大丈夫であろうと思うが、条文から「責務」の2文字が見当たらないことは少々不安に思えた。

また、条例を作るにあたりパブリックコメントが募集されたが、反映されるのは僅かであり、ほとんどは検討もしくは不採用となっている。検討事案が多い場合は、会派を超えて勉強会を開いたり、専門家や経験者などの意見を聴くなど慎重に動いたのだろうか。

少なからず、今回のグダグダになった逆転勝訴再調査委員会は被害側に話は聞いていないということであった。

第三者委員会の在り方を考える

インタビューをしてみて感じたことは、被害側が未だに苦しみ、辛い状況にあるということだ。確かに結果的に、いじめは認められ因果関係も認められ、当初の第三者委員会の在り方も否定された。

しかし、詳細な事実は明らかにされず、これだけの二重の苦しみを与えられた被害者側の時間や精神的な苦痛、一方で学校関係者から誹謗中傷にさらされている状態は、誰も改善しなければ、責任を取ることもないのだ。

一方でいじめ条例は解説を見る限り、先進的な進歩と言えるものが始まるのだが、第三者委員会の在り方などはこの条例案では改善されることはないようだ。

1つ言えることは、当初の学校の調査や学校設置の前任委員会である第三者委員会は、税金の無駄使いであり、大きな失策であったということである。

こうした苦しみの中、被害側がより確かな真実や責任の所在を求めていくとなれば「裁判」しかなくなってくるのだろうが、果たしてそれで何か救われることがあるのだろうか。

再調査委員会は知事が設置したものだ。その結果は必ず知事に届いているはずだろう。もちろん、現在は日本全国で自治体は新型コロナ対策により目を光らせなければならず、他の問題は疎かになりつつあるのはわかるが、再設置の再調査をして、ある意味の逆転勝訴という結果が出た本件については、この先を示す意味でも、知事には被害側に自ら会ってもらいたいものだ。

また、すでに退職したり教職ではなくなり議員になった関係者もいると聞くが、当時の事実を歪めた関係者には被害側に少なからず謝罪をするべきだろう。

よく記者会見で、ときの責任者が頭を下げるシーンを見かけるが、被害者はテレビ画面を通じてそれを見て首を傾げている。誰に謝っているのか? と思うのだ。そして、視聴者は通過儀礼のようにそれを眺めている。少し思考が深い人は、謝るべき先は被害者にだろうと思うのだ。

起きてしまったいじめやその二次被害は遡って改善することはできないが、これから先、二度と起きないためにどうするのかを話し合い、具体的な対策を立て実行することはできる。

そうでなければ、犠牲はタダの犠牲となってしまい、また次の被害を起こしてしまうのだ。

被害をこれ以上増やさぬためにも、被害者の声を積極的に聞くところから始めてもらいたい。