内需の弱さを外需でカバー

個人の所得が実質的に減少を続け、しかも人口減少、高齢化の中で国内の消費需要は長らく停滞を続けています。一方で企業にとっては政策的な人件費の抑制が功を奏し、さらに超低金利と円安もあって企業の輸出は大きな利益を生むようになりました。この海外での好調な利益が、国内市場の弱さをカバーしてきました。

企業は利益を上げても国内市場が先細りのため、国内投資には慎重で、利益分の多くを「利益準備金」(いわゆる内部留保)に積み上げてきました。これは「貯蓄」にあたり、需要の抑制につながります。このため、企業収益は絶好調でも、日本の景気は常に「緩やかな」の修飾語の付く拡大、低成長に留まりました。

海外で稼いでも、それを労働者に賃金で還元しなくてもよい環境をアベノミクスが作り上げてきたのです。それが企業の貯蓄を促し、成長を阻害してきたことは、何とも皮肉なことです。

政府日銀が言う「所得から支出への前向きな循環」は、企業から家計へのところで切断され、現実には循環していません。

海外景気の悪化が日本直撃

そこへ、日本企業にとって利益の源泉でもあった海外景気が、昨年暮れあたりからにわかに悪化しました。日本電産の中国からの受注が11月から激減したと言い、中国向けの輸出が1月には20%も減少する事態となりました。また欧州でもドイツ、イタリアの景気が変調をきたし、日本の輸出が減少気味となりました。

内需が構造的に弱い中で、唯一稼ぎの場であった海外景気が弱くなると、いよいよ逃げ場がなくなります。実際、昨年10-12月期の企業収益は、前年比2桁の減益となりました。今年に入っても、環境の改善は見えず、ここへきて今まで一人勝ちを続けてきた米国まで「景気後退」の懸念を強めています。FRBの景気判断弱気化から、逆イールドが生じるようになったためです。

米国景気が悪くなると、それだけ今後の日米通商交渉が厳しくなります。特に、米国の農業が今不調で、農場閉鎖が増えています。また看板産業の自動車も苦境にあえいでいます。

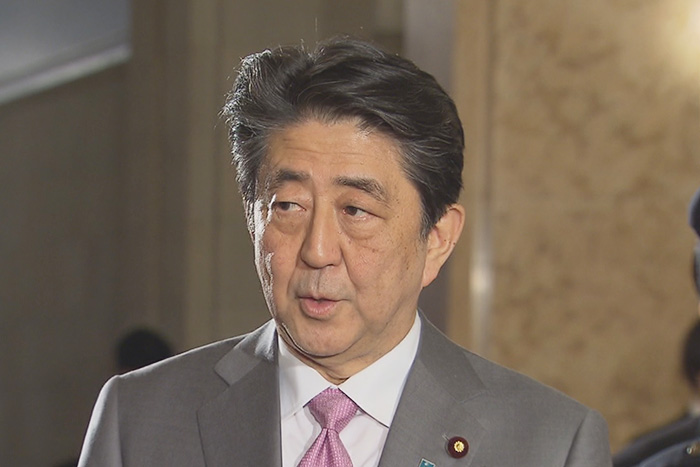

この2つの分野が日米交渉の中心に据えられます。4月に安倍総理がワシントンに呼ばれていますが、日本が何を差し出すか、米国は厳しい目で見ています。