足元の米国株の大幅上昇は、失業などで一時的に給付金が支給されて既存の月収よりも手取り金額が増えてしまった米国のミレニアル世代が、その資金を株式市場に突っ込んだことが要因のひとつだと見られます。しかし、ここにも大きな落とし穴があります。給付金の支給が7月に終了する段階で、多くの個人投資家は株式市場から資金を引き揚げる可能性が指摘され始めています。(『今市太郎の戦略的FX投資』今市太郎)

※本記事は有料メルマガ『今市太郎の戦略的FX投資』2020年6月15日号の抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会にバックナンバー含め初月分無料のお試し購読をどうぞ。

アナリストの楽観論に疑問

相場の予想などというものは、別に上昇すると見立てても下落すると見立てても個人の勝手ですから、好きに予想すればいいという話になります。

足元の金融市場では、6月11日に本邦株式市場から崩れだした相場は、NYタイムに入り米株市場でも大暴落を示現することとなったものの、週末の12日にはかなりの戻りを試すこととなりました。

そのためか、依然コロナバブル相場の継続を口にする市場関係者やアナリストが多く、その根拠についてかなりクビをかしげたくなるような内容も飛び出しています。

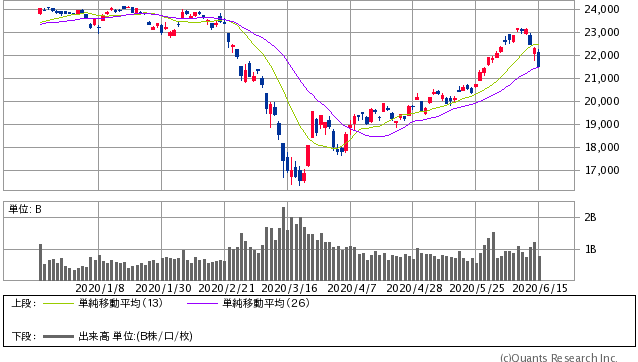

日経平均株価 日足(SBI証券提供)

相場の先行きですから、「絶対」などということはあり得ません。

したがって、ここから本邦証券業界のアナリストが多く口にするように続伸して日経平均は2万4,000円超の全値戻しに到達することも、まったくないとは言い切れないわけです。

しかしそれでも、荒唐無稽な楽観論を振りかざして先行き予測をされるのは、どうも釈然としない気分です。

米株の大幅上昇は「FRBの無制限QE」と「米国政府の失業給付金」が大きな要因

足元の米株の上昇は、とにかく3月の相場の大暴落を受けて、即座にFRBが実施した無制限QEの影響が極めて大きいと言われます。

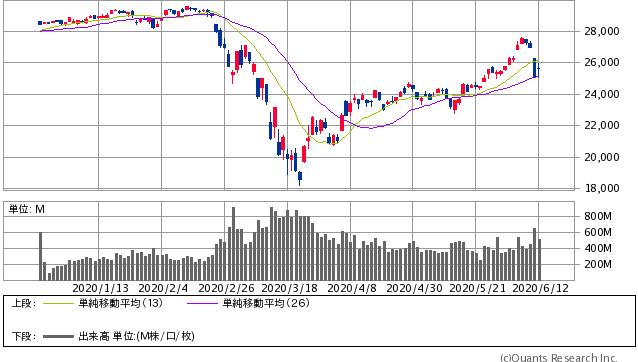

NYダウ 日足(SBI証券提供)

直近6月初旬におけるFRBのバランスシートの総額はすでに7.2兆ドル、日本円ではすでに770兆円で、2014年のQE3終了直後の4.5兆ドルの1.6倍に膨れ上がっています。

ですから、余剰資金が大量に株式市場に入ってきて、景気に関係なく大きく相場を押し上げるのは当たり前の話。

それでも市場参加者は闇雲に何処の株でも買い上げているのではなく、FANG+マイクロソフトに集中していることが、結果として株価指数を大きく引き上げている状況です。

NASDAQ100が米国株式3指数の中でも突出して上昇し、10,000を瞬間的に超えたのもこれが大きな理由となっています。

指数だけ見ていますともはや米株は絶好調にみえますが、実は上昇している銘柄とそれ以外との乖離はますます広がりを見せています。

米株上昇といっても、実はここにひとつの落とし穴が存在することがわかります。