こころをつなぐ、相続のハナシ 記事一覧

-

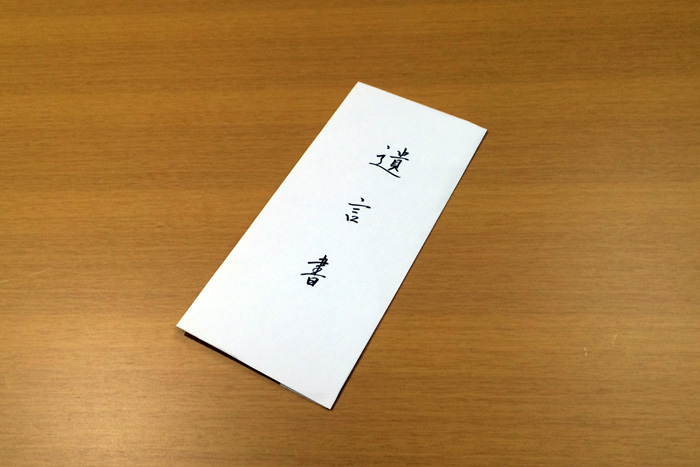

遺言書・財産目録の預金口座を「生前に解約」してトラブルに。争族を避ける心得=池邉和美

遺言書は元気なうちに作るべきですが、早めに作成すればその後の財産変動があり得ます。例えば、遺言書に書いた預金口座を解約したらどうなるのでしょうか?

-

遺言書と生命保険はセット!家族のための相続と備え、老後では手遅れに=池邉和美

あなたはもう「遺言書」を書きましたか?富裕層や余命わずかという人が書くというイメージをお持ちかもしれませんが、実は違います。

-

相続こそ「印鑑廃止」の聖域。押印を省略すべきではない合理的な理由=池邉和美

行政手続きでの「印鑑の廃止」が話題になっていますね。相続の手続きにおいても多くの印鑑が必要ですが、これらは今後も残っていく可能性が高いでしょう。

-

お盆こそ家族で「終活」の話題を。残す側・継ぐ側それぞれのうまい切り出し方は?=池邉和美

お盆で家族が集まったら、ぜひ「終活」についても話し合う時間を取って欲しいと思います。財産の多寡にかかわらず、相続自体はすべての人に関係があります。

-

法改正で遺言書作成が楽になると、プロに頼まず自分で書けるようになるのか?=池邉和美

40年ぶりの大改訂で、遺言書を作成する際の自筆証書遺言と公正証書遺言にほぼ差がなくなりました。今回は改定で変化したポイントをおさらいします。

-

遺産相続の難関「出生時からの戸籍謄本集め」が2024年からラクになる?そもそも必要な理由とは=池邉和美

2024年前半には出生時から死亡までの戸籍謄本集めが楽になる、というニュースがありました。これが楽になると、どんなメリットがあるのかについてご紹介します。

-

「いらない土地」なのに相続が必須に?九州本土より広大な所有者不明の土地が問題に=山田和美

相続が起きた後の不動産の名義変更が義務化されるという、閣議決定がされました。相続後にトラブルが起きないようにするには、どのような準備が必要でしょう。

-

内縁の妻にも権利はある?改正相続法「相続人以外の貢献を考慮するための方策」とは=山田和美

相続に関する法律が大きく改正され、順次施行されていっています。今回はその中で「相続人以外の貢献を考慮するための方策」と内縁関係についてお伝えします。

-

遺言書の全文「手書きルール」がついに消える?1月13日からの改善点とよくある誤解=山田和美

昨年7月に改正された遺言書のルールが今年順次施行されます。なかでも最も早く1月13日に施行される自筆証書遺言の方式緩和について、改正点をおさらいします。

-

2019年7月から順次試行!大幅に改定される相続のルールのおさらいを=山田和美

7月6日に改正された相続のルールが、2019年7月から順次施行される予定となっています。今回の大幅な改定内容について、改めて詳細を確認してみましょう。

-

遺言書の作成にはどれくらいの時間が必要?後悔しないために考えておくべきこと=山田和美

年の瀬も近づき、年内に遺言書の作成を済ませたいという相談が増えています。しかし、大切な遺言書を急いで作るのはむずかしいもの。その理由を解説します。

-

せっかく築いた財産が消えてしまわないために、終活でやっておくべきこと=山田和美

「終活」と一口に言っても、その中身は非常に幅広いものです。今回は、その中でも、自分の財産について、次世代への申し送りの観点からお伝えしていきます。

-

長男の嫁でも介護をがんばれば遺産がもらえる? 民法改正後にやるべき争族対策=山田和美

民法改正によって、相続人ではない「長男の嫁」などにも遺産が行く道筋ができました。ただ、介護をがんばれば自動的に遺産がもらえるという話ではありません。

-

相続の落とし穴「故人の不動産がどこにあるのかわからない」を解決する方法=山田和美

相続ではよく「故人がどんな財産を持っていたかわからない」という問題が起こります。そこで今回は、故人の持っていた不動産を調べる方法を解説します。

-

介護をすれば報われる? 長男の嫁など相続権がない人も財産請求が可能に=山田和美

民法改正で新しい相続ルールの創設が検討されています。相続人ではない長男の嫁などでも、介護などで一定の貢献すれば、相続財産の一部を受け取れるという内容です。

-

長年連れ添った配偶者に居住権…超高齢化社会に対応した新・相続ルール=山田和美

現在、相続のルールを定めた民法の改正に向けた審議が進んでいます。改正ポイントはいくつかありますが、今回は「配偶者居住権の創設」について解説します。

-

家族に迷惑をかけない「終活」入門~そのカード天国から解約できますか?=山田和美

相続時に遺族が行う手続き、皆さんは何を思い浮かべますか? 不動産や預金口座の名義変更手続きなどもありますが、意外に面倒なのがカード類の整理です。

-

認知症の親に、無理矢理「遺言書」を書かせると一体どうなる?=山田和美

認知症になると遺言書は書けないものですが、家族の説得や補助でこっそり作れるのでは?と思う人がいるかもしれません。しかしその考えは危険です。

-

無効ではないけれど…だからこそ「家族を困らせる」遺言書とは?=山田和美

想いを込めてつくった遺言書が、家族を困らせてしまうことはよくあります。今回は、法的には有効でも「万が一の想定が漏れている遺言書」を紹介します。

-

「死後は財産を寄付したい」その志をムダにしない遺言書のポイント=山田和美

遺言書で財産を渡す相手は、配偶者や子など家族のほか、友人など戸籍上の他人も指定できます。では、遺言書で寄付をしたいと書けば、その内容は必ず実現するのでしょうか。

-

書き換えは必要?「遺言書」の有効期限と賞味期限を理解しよう=山田和美

「遺言書」の必要性を感じていても、作成するタイミングについて悩まれる方が少なくありません。先延ばしにしたことで、残された家族が困るケースは非常に多いのです。

-

なぜ「財産は自宅だけ」という人ほど相続で大ピンチになるのか?=山田和美

相続トラブルは、お金持ちだけの問題ではありません。「財産といえば自宅くらいだから…」という人が、実は一番危険なのです。

-

遺言書との違いって?人生の総決算「エンディングノート」の活用術4つ=山田和美

自分にもしものことがあった場合に備えて、遺言書とあわせて用意しておきたい「エンディングノート」の上手な活用法を、行政書士の山田和美さんが解説します。

-

家族仲は悪くないのに…「相続手続き」が大変になる2つのケース=行政書士・山田和美

家族仲と相続税の支払いさえクリアできればスムーズに進むと思いがちな相続。実際には手続き上のトラブルで苦労する人が後を絶ちません。注意すべき2つのポイントとは?

-

「マイナンバー」は簡易書留で届く。受け取ったら何をすればいい?=行政書士・山田和美

制度自体は10月5日からスタートしているマイナンバー。通知カードと個人番号カードの違いなど、最低限の知っておくべき基礎知識を行政書士の山田和美さんが解説します。

-

公平な相続なんてムリ。だからこそ遺言には「あなたの想い」も残してほしい

本年1月から、税制が改正された相続税。基礎控除の縮小や税率アップにより、課税対象者は拡大すると予想されています。財産をのこす人にとって一番重要なのは、相続する人の幸せのはず。行政書士の山田和美さんは、円満な相続のために節

-

その相続税の節税は家族のためになっている?2つの事例から見る決して忘れてはならないポイント

「残される家族のために少しでも多くお金を残してあげたい」という思いから行うはずの相続税の節税。しかし、節税ばかりに目がいくと、肝心の「残される家族のため」という部分が忘れられてしまうということもあるようです。「こころをつ

-

相続税を節税するためにはどうすればいいの?知っておきたい2つのパターン

相続のご相談を聞いていると、やはり相続税に関するお困りごとは多いです。税額の試算、シミュレーションや詳しい減税の特例などは提携先の税理士をご紹介しているのですが、今日は、細かい計算の話ではなく、相続税を減らす考え方のコツ

-

マイナンバーで相続の手続きが簡単に!?行政書士、山田和美が徹底解説!

来年1月から始まるマイナンバー制度。情報管理がしやすくなると言われる一方で、情報漏洩のリスクも高まるのではと懸念されています。しかし、そんななか、なごみ行政書士事務所代表で行政書士の山田和美さんは相続の視点から見るとマイ

-

遺言書は“もめ事”を減らすだけじゃない!遺族の「手続き負担」軽減も期待できる!

みなさんは「遺言書」を作成するメリットというとどのようなことが思い浮かぶでしょうか。最近は、新設されるかも知れない「遺言控除」についても大きな注目を集めていますが、まず考えられることに、遺言書があることにより「相続人の間

-

新設をめざす「遺言控除」の長所・短所を解説!“骨肉の争い”よサヨナラ!

先日、政府は平成29年度税制改正での実施を目指し、「遺言控除」の新設を検討するということがニュースとなりました。遺言を残すということを一般的にも普及させることにより、遺産相続によるもめ事などを抑止するという意図があるよう