不動産バブル 記事一覧

-

リーマン危機から10年、膨らみ続ける世界の借金の先に見える崩壊の危機=吉田繁治

デリバティブ証券の下落をきっかけに起きたリーマン危機から10年、米国を中心に再び世界の借金が膨らみ続けています。この借金はどこまで許容されるのか。

-

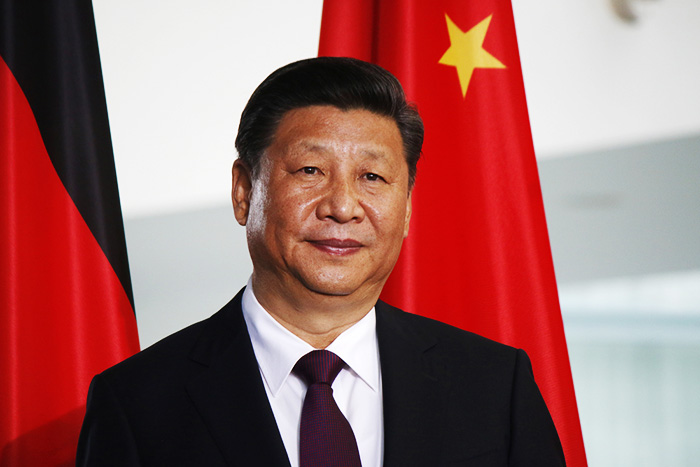

迫る中国の経済崩壊。5,000万戸の空き家が引き起こすリーマン級ショック=吉田繁治

「中国の空き家が5,000万戸」との報道が出ました。銀行とノンバンクの不動産融資は不良化し、これから中国はリーマン危機のような金融危機に向かいます。

-

日経平均はいまバブルなのか?指標からみる、これからの暴落の可能性=八木翼

日経平均が底堅い展開をみせていますが、株価の暴落はこのまま来ないのでしょうか?現状の株価ははたしてバブルと言えるのか、様々な数値から検証してみます。

-

リーマン・ショックから10年、次の暴落は前回の比ではない全資本市場バブル崩壊か=今市太郎

リーマン・ショックから10年、投資家たちは警戒感を強めています。この次に相場の暴落が起きるとなると、その規模は前回をはるかに超える可能性があります。

-

売れなくなった米国の高級住宅、需要減少と中国勢の一斉売却でバブル崩壊へ

米国でマンハッタンをはじめとする高級住宅の価格が下落しています。新築・中古ともに価格は頭打ちで、住宅バブル崩壊の始まりとの声が囁かれる状況です。

-

中国はなぜビットコインを潰しにかかったのか? 不都合な規制の裏側(前編)=高島康司

仮想通貨が下降をはじめた発端は中国による規制にある。なぜそこまで強固に規制するのか。その背景を読み解くと、世界覇権を巡る熾烈な戦いが見えてくる。

-

バブルと言われてもなお、私が中国株を有望視する確かな数字=栫井駿介

最高値の更新を続ける米国株以上に上昇しているのが中国株です。この1年間における香港ハンセン指数の上昇率は42%と、日経平均とダウ平均を上回ります。

-

2018年「カネ余り」の終わりの幕開け。それでも日経平均は4万円を目指す=矢口新

2018年の金融市場を動かす「リスク」にはどんなものがあるのか。日銀マイナス金利政策継続の悪影響や不動産バブルなど、10項目について詳しく解説したい。

-

「初めてのバブルは、ビットコインでした」そんな若者に伝えたい昔の話=田中徹郎

人は長年の経験を蓄積してもなお、どうしても「バブル」の誘惑にあらがえない生き物のようです。足元急騰中のビットコインはどうでしょうか?

-

起承転結で学ぶ、日本経済のバブル崩壊から異次元緩和までの歴史=東条雅彦

1980年代後半の日本バブル発生と崩壊の歴史を紐解くと、現在の経済停滞の理由がよくわかります。日本経済は今も、バブル崩壊後の暗闇の中にいるのです。

-

実は生きていた「日本の土地本位制」が次のバブル景気を牽引する=児島康孝

「土地本位制」「土地神話」などは1990年のバブル崩壊で終わったと見られていますが、実際は異なるようです。つまり、日本経済はまだ「土地本位制」なのです。

-

なぜ教訓は活かされないのか?秒読みに入った「貸家バブル」崩壊=武田甲州

ここ数年「貸家」向けの不動産融資が急拡大していますが、このバブルが弾ければ国全体、経済全体への悪影響は必至です。金融機関は過去の教訓を全く生かしていないようです。

-

いよいよ「危険水域」に入った東京都心3区のマンションバブル=大前研一

東京の千代田区、中央区、港区の人口増加が加速しています。この3区ではものすごい数のマンションが建っており建て過ぎの上に値段も強気、しかし実際には売れていません。

-

不動産バブル延命で自滅する中国、弾けそうで弾けない経済の実態とは?=石平

今の中国経済は、不動産バブルが長引けば長引くほど大打撃を受ける構造的悪循環にある。崩壊間近なはずのバブルが弾けないカラクリと、中国経済を待ち受ける暗い未来とは?

-

トランプ様の「潰すは恥だが役に立つ」劇場。反落からの大相場に備えよ=藤井まり子

トランプが切望しているのは「官製株式ブームの終了と米国の不況入り」でしょう。そのほうが大型景気刺激策が通りやすくなり、派手な不動産バブルを演出しやすくなります。

-

都内ワンルームマンションは「バブル」なのか?アジア競合都市と比較する=田中徹郎

東京都内の不動産はずいぶん値上がりしました。お客さんからも「バブルじゃないですか?」と聞かれること多々。今回は収益率と初期投資の回収期間で考えてみましょう。

-

業績相場からバブルへ。2017年の日本はついにデフレ不況から抜け出す=児島康孝

金融相場があって、今年の初めから調整があり、ようやく明確に踊場を抜けそうな展開です。ドル円をみますと、今年6月が当面の底になっています。

-

景気が悪いのに株価が上がる?そのカラクリを三橋貴明さんが解説

GDPが悪く、景気が悪い状態にあるのに株価だけは上がっている。そんな状態の続く中国ですが、いよいよバブル崩壊の時が近づいてきたと語るのは、中小企業診断士であり作家の三橋貴明さん。メルマガ『三橋貴明の「新」日本経済新聞』で