「豊作貧乏」に陥るヤマト

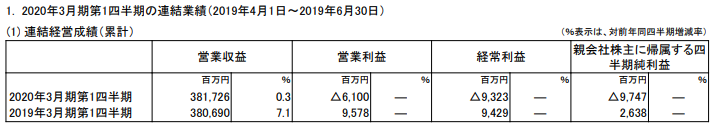

それでは改めて第1四半期の業績を見てみましょう。以下は決算短信の冒頭です。

前年同期比で0.3%の増収、一方で営業利益は95億円の黒字から61億円の赤字に転落しています。季節による問題はありながら、やはりあまり調子が良くないことは明らかなようです。

なぜ業績が振るわないのか、決算短信の続きを見るとその要因が書かれています。

営業収益は3,817億26百万円となり、前年同期に比べ10億36百万円の増収となりました。これは主に、デリバリー事業の構造改革を推進した中で、宅急便単価が上昇したことによるものです。営業費用は3,878億27百万円となり、前年同期に比べ167億15百万円増加しました。これは主に、集配体制の構築に向けて増員などを進めたことで、委託費は減少したものの人件費が増加したことなどによるものです。

ここから読み取れることは、ヤマトHDはまさに改革の真っ最中だということです。

ネット通販の拡大により、宅配便の数量も急拡大しました。ヤマトHDもその恩恵を少なからず受けてきたのです。

しかし、実はこれが利益の拡大につながりませんでした。長期の業績を見ると、売上は増加する一方で、利益はほとんど増えない「豊作貧乏」に陥ってしまっているのです。

出典:マネックス証券

「働き方改革」を断行し、歪みは是正

特に、2016~2017年度の業績は一時大きく落ち込みました。これは、パート従業員等の社会保障の適用範囲が拡大したことや、これまでのサービス残業の未払い分を支払ったことによるものです。

そう、ヤマトHDの改革は、いま社会で話題になっている「働き方改革」にほかならないのです。

宅配便の増加に伴って、従業員の働き方に大きな歪みが生じていました。それを助長してきたのが、最大のEC通販業者であるAmazonです。彼らは購入者のプライム会員化を促し、追加料金なしで「お急ぎ便」の普及を促しました。

配達員は、指定された日時に届けなければなりませんから、無理してサービス残業をしてでも、何とか各家庭に荷物を届けていたのです。

この歪みを経営陣は放置するわけにはいきませんでした。サービス残業をなくすために人員を補充したり、12~14時の配達をやめたりするなど、様々な打ち手を行っています。

これによって、従業員の負担もかなり軽減されたことでしょう。いつも我が家に配達してくれる手嶋さん(仮名)の顔も、最近は明るくなったように感じます。