消費増税で陥落する日本

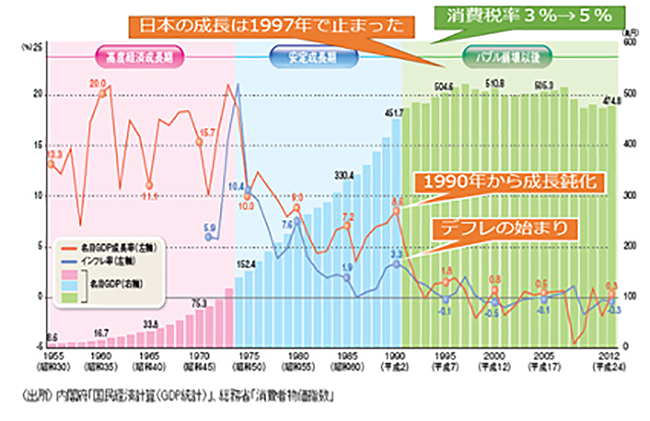

1955年から2012年までの日本経済を、高度成長期、安定成長期、バブル崩壊以降に分けたグラフがある。

名目GDPとインフレ率の推移

分かりやすい図なのだが、経済成長を止めたのがバブル崩壊ならば、回復期があるはずだ。通貨危機やロシア危機、ドットコムバブル崩壊、リーマン・ショック、これらの前にはバブルがあったが、崩壊後は回復した。世界経済のトップ15カ国で、そのまま衰退したのは日本だけなのだ。いや世界全体で見ても、戦争や経済制裁以外で衰退した国などあるだろうか?

そうした日本経済の衰退、日本財政の悪化、公的債務の拡大に、ポイントポイントで最もよく貢献してきたのが消費税なのだ。

消費税が社会保障費の財源となるというのは限りなく神話に近い。消費税収は20数兆円止まりだが、社会保障費はその倍もある。部分的に埋めても、そのために他の税収が減れば財源にはなり得ない。また、成長鈍化、雇用不安、所得減は少子化を推し進める。成長のない国で、子供を増やせるのか? つまり、消費税は少子高齢化を推し進め、社会保障費を増やし、若年層の負担を更に増やすものなのだ。少なくとも、これらの図はそう語っている。

それでも、日本の公的債務の貸し手は広義の日本国民なので、政府の借金は問題ないとする説がある。このことは、政府は民間の資金を何らかの形で没収できることを示唆している。もし、それができずに1000兆円を優に超える借金が増え続けるとどうなるか?

社会保障費を削る。教育費を削る。公共サービスを低下させる。インフラの劣化を放置する。こうしたことは、世界の破たんした政府や自治体が普通に行っていることだ。

日本政府は当てにならない。当てにならないどころか、日本政府の評価がまだそれなりに保たれているのは、それなりに勤勉な国民がいるからだ。つまり、他国の政府以上に国民に頼っているのが日本政府なのだ。

政策ミスで落ちた経済は、政策で取り返せる

コロナ禍で自宅待機となった人々が行ったのは、当たり前だが、自宅で行えることだった。買い物、映画鑑賞、音楽鑑賞、ゲーム、リモートワーク、オンラインフィットネスなどを自宅に居ながら行った。オンライン旅行などもあったらしい。そして、投資運用だ。米国でも日本でも、証券口座の開設が急増した。

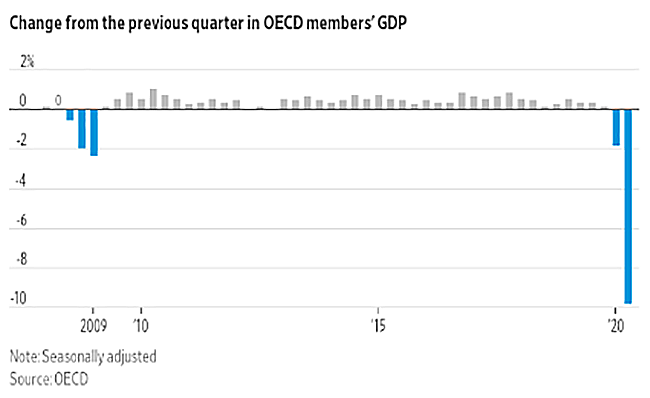

そして冒頭で触れたように、米国株は最高値を更新し続けている。株価を押し上げている最も大きな要因はカネ余りだ。景気や企業業績を買っているのではない。下図に見られるように、今回の世界経済の落ち込みは前代未聞だ。リーマン・ショックなどは比較にもならない。

OECD諸国のGDPの推移 出典:OECD

そもそもリーマン・ショックと比較するのがおかしな話なのだ。リーマン・ショックは米国の住宅バブルの余波で、バブルとその崩壊は程度の差こそあれ、繰り返し起きる通常の出来事だ。従って、私などにも予測の範囲の出来事だった。

ところが、今回のものは世界的な政策ミスで、おそらく人類の歴史で初めてのことなのだ。これまで、施政者が住民に働くな、外出するな、などと命令したことなどあっただろうか?少なくとも、それが世界規模に及んだことは人類史上初に違いない。そのため、景気悪化の規模も、世界的な広がりも、第二次世界大戦時よりも深刻なものとなった。

しかし、政策で失ったものは、政策で取り返せることを示唆している。その象徴が米国の株価だ。最高値の更新だ。

コロナが世界を変えたことは疑いがないが、そうした新しい環境に順応することはこれまでの人類が常に行ってきたことだ。見方を変えれば、ポストコロナ仕様にインフラやビジネスを変えていくことは、今後の経済成長の大きなエンジンになり得るのだ。