解約率が下がって「3強」維持へ

ドコモはこれらを受けて減収減益という直近の決算になっていますが、一方で、KDDIとソフトバンクは増収増益を直近でも達成しています。

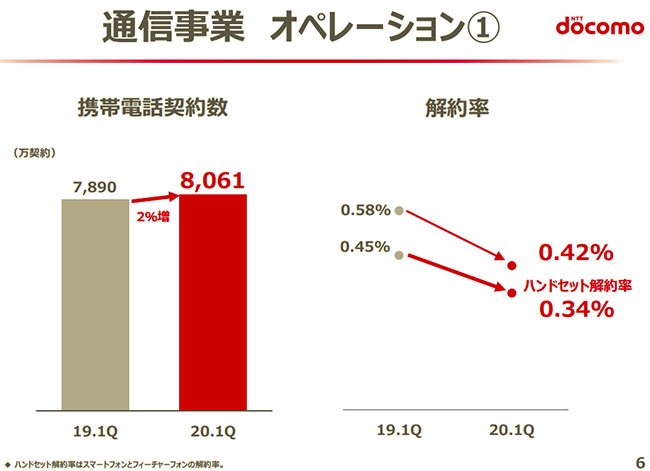

ドコモに関しても携帯電話契約数自体はしっかりと伸びていますし、また端末の割引がなくなったことで、端末が安くなるから他社に乗り換えるということが少なくなり、解約率が下がっているという傾向にあります。

出典:NTTドコモ決算説明資料

これはドコモ、KDDI、ソフトバンクいずれも共通です。

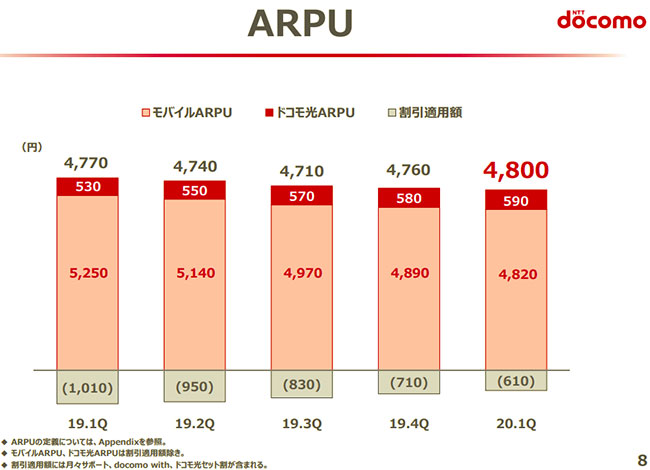

出典:NTTドコモ決算説明資料

ARPUというのは1契約あたりの料金のことですが、確かにこの赤い部分で料金そのものに関しては先ほどの4割の値下げを行ったということもあったので下がってきていますが、一方で端末の割引というのが無くなって、顧客間での流動性が無くなったということによって割引をする必要がなくなってきました。

これはプラスからマイナスを引いたものなんですが、トータルで見た時には下落傾向が止まって上昇傾向に転じています。

つまり、総務省が行ったこの料金施策というのは、人々の解約意欲というのを失わせて、この3社に固定化される要素を作ったのではないかと見られています。

菅政権と携帯会社は「Win-Win」の関係に

最近では携帯の進化というのも大きな変化というのはなくなってきたので、同じ端末あるいは同じ料金プランを使い続ける人も増えてきたのではないかと思います。

本来の競争をちゃんと働かせるという資本主義の原則に立ちますと、MVNO、つまり格安スマホなどに乗り換えさせるというのが1つの手だと思いますが、一部の人は乗り換えたと思うのですが、それ以外の人には、携帯を変えるというのは多少料金が高かったとしてもなかなか面倒な話です。

総務省の施策というのはその乗り換えのしにくさというものを加速させたという風に見えるのではないかと思います。

逆に言えば大手3社のキャリアにとっては、むしろこれから安泰な状況になるのではないかとすら考えられます。

一方で、総務省としても、先ほどの携帯料金の国際比較のグラフを下げれば、携帯料金を下げられたよと言うことができるので、各社取り組んでいるデータ容量が多いところの値下げをこれからも行えば、菅さんの顔も立てることができますし、携帯電話会社にとってもそれほど痛手にならないということから、Win-Winとなって問題は終わるのではないかという風に見られます。

Next: 「5G」という追い風も待っている