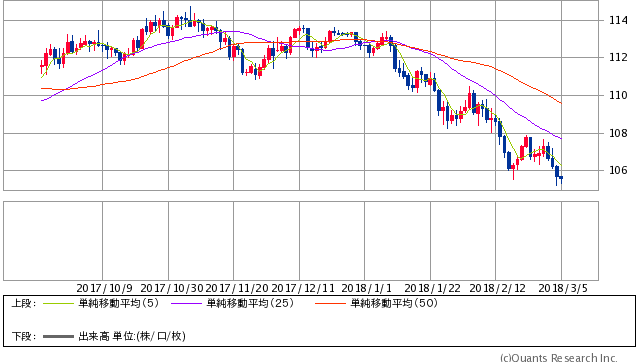

ドル円は下落基調、黒田発言が重石に?

ドル円は下落基調が続いています。とうとう年初来安値を更新しました。市場では「黒田発言がポイントになった」としていますが、それまでにすでに円高になっていたわけですから、真の意味ではあまり関係ないともいえます。

特に日本の市場関係者の多くが根拠のない円安予想でしたので、黒田日銀総裁への恨み節といったところでしょうか。黒田総裁の発言については後で触れるとして、それにしても円高圧力がすごいですね。理論値である112円を遥か下回っています。

米ドル/円 日足(SBI証券提供)

このようなときは、私は「いまは政治要因が効いている」と判断します。それが過去の経緯だからです。わかりやすいのは、2010年から11年ごろの欧州債務危機のときと、その後の15年12月の米国の利上げ以降の動きだと思います。ここはまさに政治で為替が動いたときでした。

欧米勢は日本に対して、「今は苦しいので、円高で我慢してえらえないか」と打診し、受け入れさせました。幸いというか、このときは09年9月から民主党政権になっていました。欧米から圧力をかけやすかった面があったかもしれません。

その結果、ドル円は11年11月に75.55円まで円高が進みました。この年の3月に東日本大震災が起き、民主党政権の対応のまずさで、政権への信認が地に落ちたことは記憶に新しいところです。その意味では、日本も一大事だったことになります。

しかし、体よく当時の野田首相が安倍自民党総裁に対抗し、解散したことで空気が変わりました。これを機に、欧米は「これまで円高を耐えてくれてありがとう。もう円安にしていいよ」としました。これにより、為替相場の転換が始まりました。

衆院解散前の12年9月には77.11円まで下げていたドル円は、その後上昇基調を続け、15年6月には125.85円まで上昇しました。しかし、ここがドル円のピークでした。15年は米国がこれまでの緩和策をやめ、利上げに入ることを検討していたときでもありました。利上げでこれ以上のドル高になると、株高基調に変調をきたし、景気が悪化することから、ドル高は避けなければなりませんでした。

これと前後して、黒田日銀総裁からも「125円以上の円高がよいわけではない」などといった趣旨の発言が飛びだすなど、円安になりづらくする雰囲気が作り出されていきました。

結果的に、15年12月の最初の利上げを契機に、ドル円は再び円高基調に向かい、いまに至っています。

16年6月の英国のEU離脱を問う国民投票の結果を受けて、ドル円は一時99.08円まで下げました。その後、その年の11月に米大統領選があり、トランプ大統領が勝利したことで米長期金利が上昇し、ドル円も上昇して12月には118.66円まで買われました。

しかし、これが間違いでした。