なぜGoogle Glassのプロジェクトは復活したのか?

2017年7月18日、グーグルの持株会社アルファベットは、法人市場に特化した「グラス・エンタープライズ・エディション」を発表しました。一度は断念した「Google Glass」のプロジェクトを復活させたのです。

しかも、今度はコンシューマー(一般消費者)向けではなく、法人向けに特化することにしました。すでに50社以上の企業でGoogle Glassが使用されています。

<法人向けのGoogle Glass>

出典:ROADTOVR

やはり、グーグルはメガネ型コンピューターの開発を諦めることはしませんでした。スマートフォンの牙城を崩せる可能性が少しでもあるのなら、今のうちに投資して育てておきたいというグーグルの意志が透けて見えます。

機能をとるか、携帯性をとるか。そこに限界がある

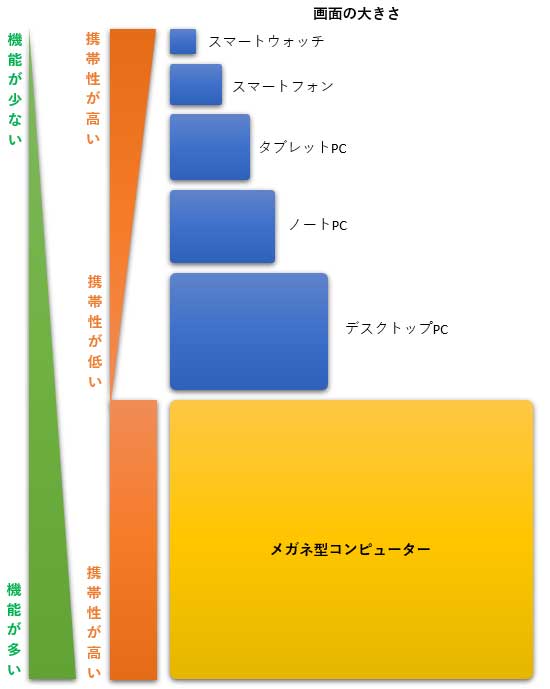

こちらの図をご覧ください。

<各機器の比較(機能の多さ、携帯性の良さ)>

こちらの図はスマートウォッチ、スマートフォン、タブレットPC、ノートPC、デスクトップPC、メガネ型コンピューターの6つの機器を、機能の多さと携帯性の高さの2点に着目して、その関係性を示したものです。

基本的に画面が大きい方ができることが多くなります。まさか、デスクワークをしている人で、パソコンを使わず、スマートフォンだけで仕事をこなしている人はいないはずです。画面が大きい方が仕事の効率が上がり、できることも増えます。

近年、スマートフォンの画面サイズはどんどん大きくなってきました。この目的は「できることを増やすため」です。iPhoneの画面サイズはここ10年で3.5インチから5.8インチへと約1.65倍に拡大したのです。

それでは、このままスマートフォンの画面サイズが6インチ、7インチ、8インチと大きくなっていくのでしょうか? そこまで大きくなってしまうと、スマートフォンではなく、もはやタブレットPCです。

そして、機能性を重視していくと、反比例するかのようにスマートフォンの携帯性の良さがどんどん失われていくことになります。やはり物理的に画面サイズを大きくしていく方針には限界があると言わざるを得ません。

機能と携帯性を両立する「メガネ型コンピューター」

このような状況の中、Google Glassなどのメガネ型コンピューターは、機能の多さと携帯性の良さの両立を保てる可能性が高い。なにしろ、メガネ型コンピューターは視界全体がコンピューターの画面になりえるのです。

よくデイトレーダーの人がパソコンのディスプレイを6台ぐらい並べて、トレードしている光景を目にしますが、メガネ型コンピューター1つで全世界の為替市場の動向を目の前に映し出すことも可能です。

将来性のある分野にどんどん投資していくグーグルのベンチャー精神には驚かされます。